門扉 片開きの選び方完全ガイド/後悔しない種類・設置・費用・メンテナンスまで解説!

「片開きの門扉って実際どうなの?」「我が家に向いているのか知りたい」

そんな疑問をお持ちの方へ、本記事では片開き門扉に関する基本から応用までをわかりやすく解説します。

以下のようなポイントを押さえれば、失敗しない門扉選びができるはずです。

- 片開き門扉のメリット・デメリット

- 素材ごとの特徴と選び方

- 設置に適した場所と開閉方向の判断基準

- DIYと業者依頼、それぞれの設置方法

- 長持ちさせるための素材別メンテナンス方法

ぜひ最後までご覧いただき、片開き門扉選びにお役立てください。

住まいにぴったりの門扉を選ぶヒントがきっと見つかります。

門扉 片開きのメリットとデメリット

出典:楽天市場

門扉の片開きは、限られたスペースでも設置しやすく、住宅の出入り口に多く採用されています。

両開き門扉と比較すると、構造がシンプルなため施工費用も抑えやすく、手軽に導入できるのが特徴です。

一方で、設置場所や使用環境によってはデメリットもあるため、選ぶ際には慎重な検討が必要です。

片開き門扉のメリット

片開き門扉の最大のメリットは、限られたスペースでも設置が可能な点です。

片方のみが開閉する構造なので、開けるための可動範囲が少なく済みます。

狭小地や玄関周りに余裕がない場合でも、スムーズに設置できるのが魅力です。

また、開口部が一方向に限られることで、不審者の侵入を防ぎやすく、防犯性にもつながります。

シンプルな構造ゆえ、修理や調整も比較的簡単で、維持管理の手間が少ない点も利点です。

片開き門扉のデメリット

出典:楽天市場

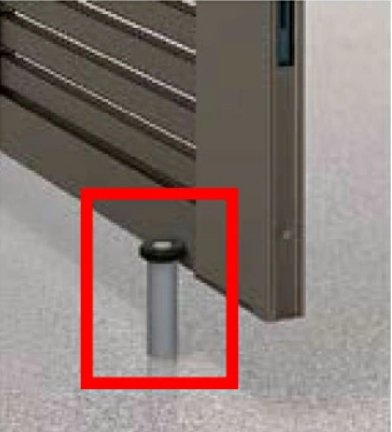

一方で、片開き門扉は風の影響を受けやすいという欠点があります。

特に扉が大きく、風を受ける面積が広い場合は、強風によってバタつきや破損のリスクが高まります。

風対策を考慮したヒンジやストッパーの設置が必要です。

さらに、扉が一方向にしか開かないため、設置場所によっては動線が制限されてしまうこともあります。

片開きの可動域や開閉方向が建物や周囲の状況に合っているか、事前の確認が重要です。

鍵の種類と防犯性もチェックしよう

出典:楽天市場

片開き門扉のセキュリティ性を高めるには、施錠方式も重要です。

用途や設置環境に応じて、適切な鍵を選んでください。

そこで、主な鍵の種類は次の通りです。

|

設置場所や利用者のライフスタイルに合った鍵タイプを選ぶことで、安心感をより高められます。

門扉 片開きの素材ごとの特徴

出典:楽天市場

片開き門扉を選ぶ際は、使用されている素材によって性能や印象が大きく変わります。

見た目のデザイン性だけでなく、耐久性や手入れのしやすさなども素材によって異なるため、使用環境や目的に応じて選ぶことが大切です。

| 素材 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

| アルミ | 軽量

サビに強い |

デザインが豊富

メンテナンスが楽 |

衝撃にはやや弱い |

| スチール | 頑丈で防犯性に優れる | 重厚感があり、

耐久性が高い |

サビやすく、

定期的な塗装が必要 |

| 木製 | 自然な風合い | 温かみがあり、

ナチュラルな雰囲気に合う |

防腐処理や再塗装など

メンテナンスが必要 |

選ぶ際は、設置環境や見た目の好みに加え、耐久性や管理の手間も考慮することが大切です。

アルミ製の特徴

出典:楽天市場

アルミ製の片開き門扉は、軽量で扱いやすいのが大きな特徴です。

サビに強く、雨や湿気の多い場所でも劣化しにくいため、屋外でも安心して使えます。

また、カラーバリエーションやデザインも豊富で、住宅の外観と調和しやすい点も魅力です。

さらに、軽量で開閉しやすいため、お子様や高齢者が使用する場合にも適しています。

スチール製の特徴

出典:楽天市場

スチール製の片開き門扉は、頑丈で防犯性に優れている点が最大の強みです。

しっかりとした重量感があり、外部からの衝撃にも耐えやすいため、安心感があります。

一方で、鉄素材特有の性質から、サビや腐食には注意が必要です。

定期的な塗装や防サビ処理など、こまめなメンテナンスを行うことで、長持ちさせることができます。

木製の特徴

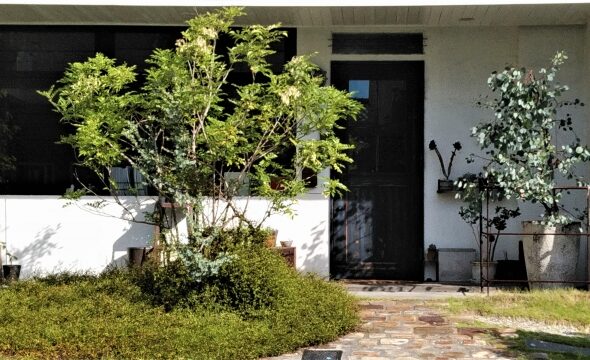

出典:楽天市場

木製の門扉は、自然素材ならではのあたたかみがあり、住宅に優しい雰囲気を与えてくれます。

ナチュラルテイストや和風の住まいと相性が良く、外観の印象をやわらげたい方におすすめです。

ただし、雨風や直射日光によって劣化しやすいため、防腐処理や再塗装などのメンテナンスが欠かせません。

風合いを楽しみながら、丁寧に手入れを続けられる方向けの素材といえるでしょう。

素材別の価格帯の目安も確認

門扉選びでは、見た目や耐久性だけでなく、価格帯の違いも重要な判断材料です。

| 素材 | 本体価格の目安(片開き) | 特徴 |

| アルミ | 約2〜5万円 | 軽量

デザイン性高い |

| スチール | 約3〜7万円 | 頑丈だがサビに注意 |

| 木製 | 約4〜8万円 | 風合い重視

手入れ要 |

※設置費用は別途発生するため、業者による見積もりを必ず取りましょう。

価格は素材やメーカー、仕様によって異なりますが、おおまかな相場を知っておくことで予算組みに役立ちます。

門扉 片開きの設置に適した場所

出典:楽天市場

片開き門扉は、設置する場所によって適切なデザインや機能性が異なります。

設置場所ごとの特徴を理解し、用途や環境に合ったタイプを選ぶことで、快適に使用することができます。

| 設置場所 | おすすめの門扉タイプ | ポイント |

| 玄関 | 防犯性+デザイン性重視 | 玄関は家の顔

外観になじむ素材とカラーを選ぶ |

| 勝手口 | 通気性+実用性重視 | 網目のある軽量タイプや

ルーバー式が便利 |

| 駐車場 | コンパクトな設計 | 車の出入りに支障がないサイズ

開閉方向が必須 |

機能性とデザインのバランスを考えたうえで、敷地条件にもマッチするタイプを選びましょう。

玄関に設置する場合

出典:楽天市場

玄関に片開き門扉を設置する場合は、防犯性とデザイン性の両立が重要です。

住まいの顔ともいえる玄関周りは、見た目の印象を左右するポイントでもあります。

セキュリティを考慮しつつ、来客の際にも使いやすい構造や開閉のしやすさを意識しましょう。

また、郵便受けやインターホンの位置にも配慮すると、より便利に使えます。

勝手口に設置する場合

出典:楽天市場

勝手口は家族だけが使うことが多く、実用性が重視される場所です。

通気性の良いメッシュタイプやスリット入りの門扉を選べば、風通しを確保しながらプライバシーも守れます。

防犯性を確保しながら、洗濯物干しやゴミ出しなどの生活動線にも配慮した設計にすると便利です。

あまり目立たない場所だからこそ、機能性と使いやすさに重点を置くのがポイントです。

駐車場に設置する場合

出典:楽天市場

駐車場の門扉にはアコーディオンタイプが多く採用されますが、設置条件によっては片開きタイプも有効です。

特に、車の出入り口とは別に人の出入り専用スペースを設けたい場合には適しています。

片開き門扉は、片側にだけ開くため省スペースで扱いやすく、狭小地にも対応可能です。

外開き時の歩道への影響や安全性にも注意し、丈夫で開閉しやすい製品を選ぶと安心です。

門扉 片開きの開閉方向の違いと特徴

片開き門扉を設置する際に、意外と見落とされがちなのが「開閉方向」の選定です。

内開きと外開きにはそれぞれに向き・不向きがあり、使い勝手や安全性に大きく関わります。

設置場所や周囲の環境に合わせて、最適な開閉方向を選ぶことが大切です。

| 開閉方向 | 特徴 | 向いている環境 |

| 内開き | 敷地内に扉が開く、安全性が高い | 道路に面している場合や狭小地 |

| 外開き | 外から開けやすい | 敷地内に十分なスペースがない場所 |

歩道や道路にはみ出すリスクがある場合は、内開きが基本となります。

内開きの特徴

内開きは、門扉が自宅の敷地内側に向かって開くタイプです。

最大のメリットは、道路や歩道に扉がはみ出さないこと。周囲の通行人や車の邪魔にならず、安全性が高まります。

また、雨風の影響を受けにくいため、故障のリスクも低く抑えられます。

一方で、門扉を開けるスペースが敷地内に必要となるため、玄関前に余裕がないと不便に感じることもあります。

外開きの特徴

外開きは、門扉が道路側に向かって開く形式で、外からの操作がしやすいのが特長です。

荷物を持った状態でも片手で簡単に開けやすく、来客時にも案内しやすいという利点があります。

特に、玄関からすぐ道路につながる住宅では使いやすさを実感しやすい開き方です。

| 片開き門扉の設置には、自治体の条例や建築基準法の影響を受けることがあります。

特に「外開き」は、歩道や公道にはみ出す可能性があるため、事前確認が欠かせません。 道路に面した住宅では、開き方向によっては安全面や近隣とのトラブルを招くリスクもあるため、施工業者や自治体窓口に相談しておくと安心です。 |

門扉 片開きの設置におけるDIY設置と業者依頼の違い

出典:楽天市場

門扉 片開きの設置は、DIYでも業者依頼でも可能です。

自分で取り付ける場合はコストを抑えられる反面、作業に不安がある方は専門業者への依頼が安心です。

それぞれの方法の特徴を理解し、状況に合った方法を選びましょう。

| 設置方法 | メリット | 注意点 |

| DIY | 費用を抑えられる

自由度が高い |

正確な位置取り

水平出しが難しい |

| 業者依頼 | 安定した仕上がり

アフター対応がある |

費用はやや高め |

地面の状態やブロック塀との兼ね合いによっては、専門業者に任せるのが無難です。

DIYで設置する場合

DIYでの設置は、費用を抑えたい方や作業に慣れている方におすすめです。

必要な工具は、電動ドライバー・水平器・スパナ・コンクリート用ドリルなど。

地面の傾きや水平を確認しながら、柱の埋め込みと扉の取り付けを丁寧に行う必要があります。

注意点として、施工ミスがあると開閉がスムーズにできなかったり、強風で破損したりするおそれもあるため、慎重に作業を進めてください。

業者に依頼する場合

設置に不安がある場合や、正確かつ確実に仕上げたい方には業者依頼がおすすめです。

専門業者であれば、現地調査から施工・アフターサポートまで一括対応してくれるため、安心して任せられます。

費用の相場は、商品代とは別に設置工賃が2万円〜5万円程度かかるケースが一般的です。

また、見積もり時には「扉の開閉方向の確認」や「地盤の状態の確認」などもあわせて依頼しましょう。

口コミや実績を調べた上で、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

【素材別】門扉 片開きのメンテナンス方法

門扉を長持ちさせ、美しい状態を保つためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

素材ごとに適したお手入れ方法が異なるため、特徴を理解して適切に対応することが重要です。

ここでは、アルミ・スチール・木製それぞれのメンテナンス方法をご紹介します。

| 素材 | メンテナンス内容 | 頻度の目安 | 特に注意すべき点 |

| アルミ | 水拭き

中性洗剤での汚れ落とし |

月1回程度 | ヒンジ部分の潤滑も忘れずに行う |

| スチール | 防錆塗装

防水処理 サビの早期対応 |

年2~3回以上 | キズや塗装の剥がれは、

すぐ補修が必要 |

| 木製 | 防腐処理

再塗装 防カビ対策 |

年1~2回+状況に応じて | 雨や湿気を避ける工夫が必要 |

メンテナンスを怠ると、見た目の劣化だけでなく、安全性の低下にもつながります。

素材ごとの特性に応じて、定期的なお手入れを心がけましょう。

アルミ製のメンテナンス

出典:楽天市場

アルミは軽くてサビに強く、屋外設置に向いている素材です。

ただし「まったくノーメンテナンスでOK」というわけではなく、年に1〜2回の清掃と可動部の確認は必要です。

ヒンジ部分には潤滑スプレーを使用し、きしみ音や動きの重さを防ぎます。

砂ぼこりや雨水による汚れも、放置すると劣化を早めるため、水洗いと乾拭きを定期的に行いましょう。

スチール製のメンテナンス

出典:楽天市場

スチールは強度が高く、防犯性にも優れていますが、サビや腐食のリスクが高い素材です。

そのため、定期的に塗装を行い、サビを防ぐことがポイントになります。

特に雨風が当たりやすい場所では、年に一度のメンテナンスが理想です。

また、錆び始めた箇所は早めにケアすることが重要です。

サビ止め塗料や防水スプレーの使用を検討すると安心です。

木製のメンテナンス

出典:楽天市場

木製門扉は自然な風合いが魅力ですが、屋外では劣化しやすい素材でもあります。

防腐処理や塗装のメンテナンスが必須で、紫外線・雨・湿気などの影響を受けやすいため、少なくとも年1回は防腐塗料を再塗布するようにしましょう。

また、ひび割れや腐食が起こっていないか、定期的に表面の状態を点検することも忘れずに行ってください。

片開き門扉を選ぶ際のチェックリスト

出典:楽天市場

購入・設置前に、以下のポイントを一度整理してみましょう。

- 設置スペースの広さに合っているか

- 開閉方向が安全か(歩道側にはみ出さないか)

- 素材と見た目が住宅と調和しているか

- 鍵や施錠のしやすさ、防犯対策は十分か

- DIYか業者依頼か、自分に合った設置方法か

- 将来的なメンテナンスの負担を想定しているか

これらのポイントをチェックすることで、満足度の高い門扉選びができるはずです。

門扉 片開きのまとめ

片開き門扉は、限られたスペースでも設置しやすく、防犯性やデザイン性にも優れた選択肢です。

ただし、素材・設置場所・開閉方向によって使い勝手が大きく変わるため、事前の検討がとても重要です。

メンテナンス方法も素材に合わせて異なるため、長持ちさせるためには正しいお手入れが欠かせません。

門扉選びで迷ったときは、家族構成や敷地条件、生活スタイルに合わせて最適な仕様を選ぶことがポイントです。

そして設置後は、定期的なお手入れを習慣づけて、安全かつ美しい状態を維持しましょう。